犬山城ってどうして国宝なの?と気になったことはありませんか。私も初めて訪れたとき、犬山城が国宝の理由を知りたくて調べたひとりです。

この記事では犬山城が国宝の理由を歴史や構造からわかりやすく解説します。読めば訪れる楽しみがもっと膨らみますよ。

- 犬山城が国宝になった理由を歴史的背景からやさしく紹介

- なぜ犬山城は他のお城と違って特別に評価されたのかが理解できる

- 犬山城がいつ国宝に指定されたのかを正しく確認できる

- 天守の構造や保存状態、国宝5城との比較ポイントが知れる

犬山城が国宝の理由を歴史と構造から解説

犬山城がなぜ国宝に指定されたのかを理解するには、その長い歴史と独自の構造を知ることが大切です。

戦国時代から残る木造天守は、歴史的にも学術的にも高い価値を持っています。

- 犬山城が国宝になった理由をわかりやすく紹介

- なぜ犬山城は他の城と違い国宝に選ばれたのか

- 犬山城はいつ国宝に指定されたのかを確認

- 築城年と戦国時代からの歴史的歩み

- 天守の構造と保存状態が評価されたポイント

- 国宝に指定された4つの城との比較で見る犬山城の特徴

犬山城が国宝になった理由をわかりやすく紹介

犬山城が国宝に指定されているのは、次のような理由があるからです。

- 犬山城の天守(城の中心部分)は、戦国時代(日本がたくさんの藩に分かれていた時代)に建てられた木造のお城の塔で、日本に今も残る「現存天守」の一つです。

- 天守やその構造が、築かれた当時のままの姿をかなり保っており、修理や補修はされてきましたが、大きく改造されたわけではなく、戦や自然災害を乗り越えてきた歴史が見えるからです。

- 木造で3重4階、さらに地下部分を持つ複雑な構造をしていて、天守が建つ場所(標高があり、木曽川に近く断崖もある立地)や、城の防御・景観としての価値が高い点も評価されています。

- 歴史的にも織田信康(織田信長の叔父)が1537年に築城したと伝わっており、その後も複数の時代(織田・豊臣・江戸)を通じて使用され続けてきたことが、文化的価値を高めています。

こうした「古さ」「構造の良さ」「当時の姿を残していること」「歴史との関わり」が揃ったため、1935年(昭和10年)に旧国宝として、1952年(昭和27年)に文化財保護法のもとで“新しい”国宝として正式に指定されました。

▼犬山城・城下町の人気の理由について詳しくは以下の記事をご覧ください!

【準備中】

なぜ犬山城は他の城と違い国宝に選ばれたのか

他のお城と比べて犬山城がずば抜けて国宝に値するポイントは以下の通りです。

現存する最古クラスの木造天守であること

犬山城の天守は、1537年(天文6年)に織田信康が築いたものとされており、戦国時代の木造天守の姿をかなり残しています。日本には江戸時代以前の木造天守が12城しか残っていませんが、その中でも古さ・保存状態の面で非常に高く評価されています。

改造や破壊をあまり受けず、歴史の流れを通じて守られてきたこと

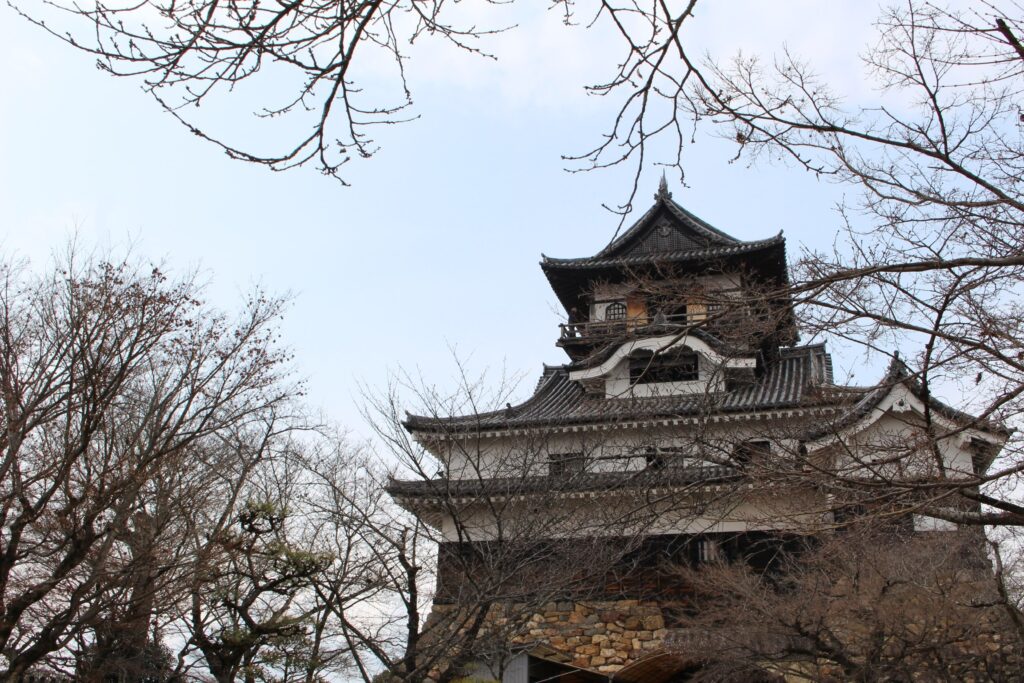

多くの城は戦や火災、時代の変化で壊されたり改築されたりしています。一方で犬山城は、明治時代の廃藩置県・濃尾大地震などの困難を経験しながらも、旧城主・成瀬家など地元の人々が保存に尽力し、元の構造を大きく損なわずに残されてきました。

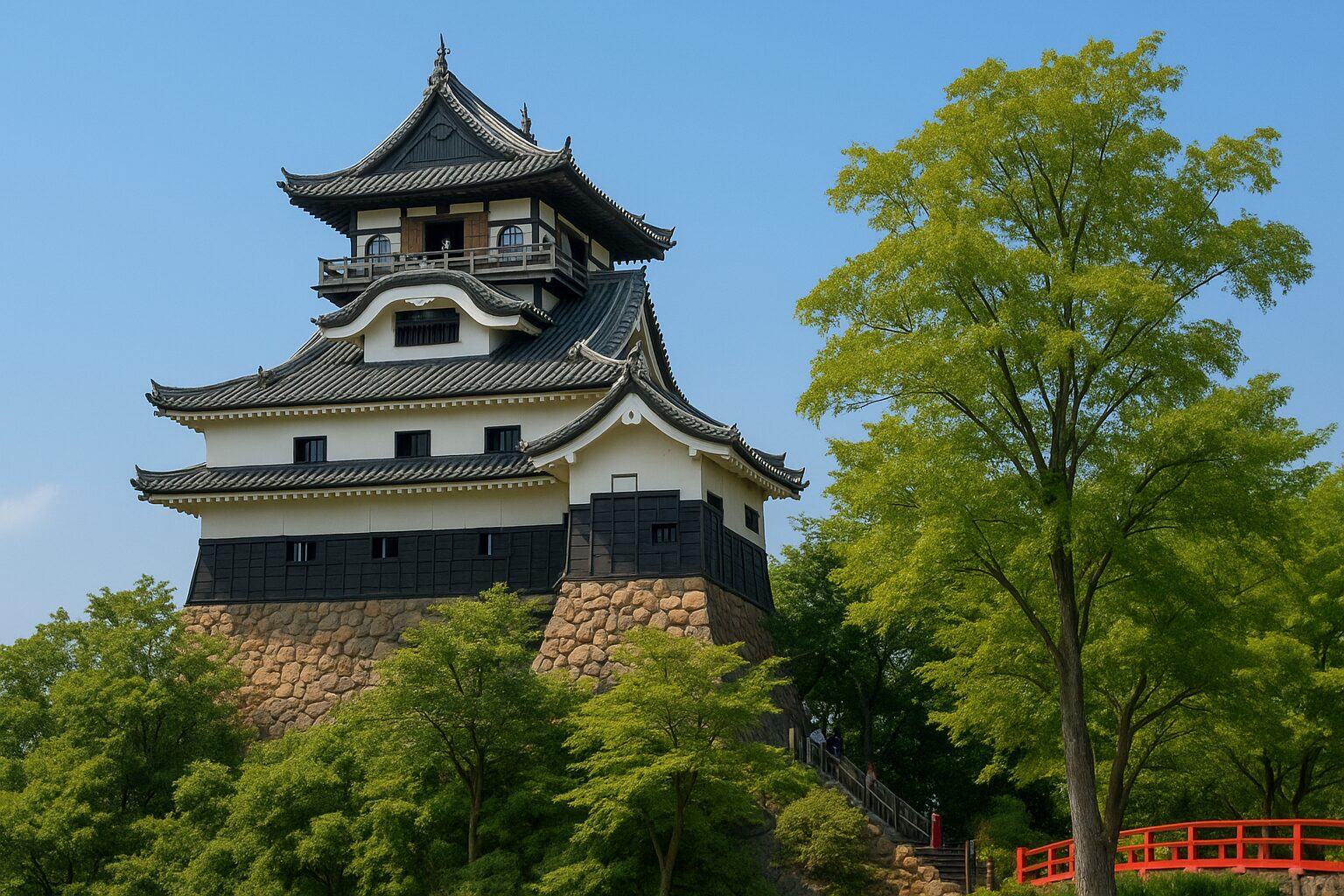

立地・外観・構造の美しさと防御機能が兼ね備わっていること

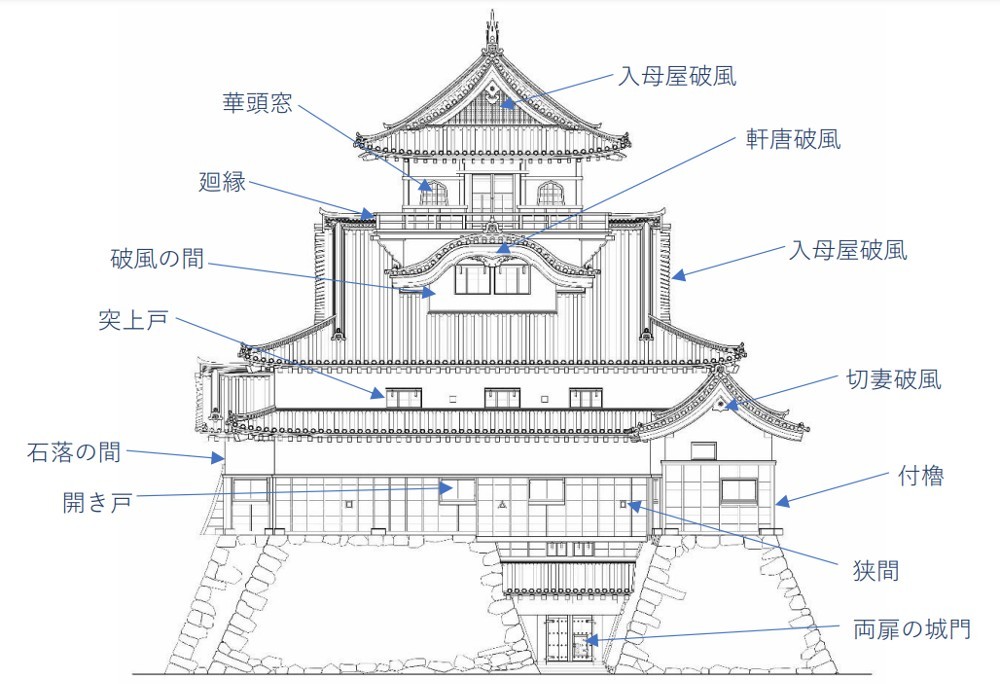

犬山城は木曽川に近い小高い丘(標高約88m)にあり、川や断崖を利用した自然の防御性を持っています。外観は白い漆喰壁と黒い下見板の対比や、唐破風・華頭窓(装飾的な窓)など美的要素があり、望楼型天守という望楼(見張り塔)を持つ構造が特徴です。

これらは単に「見た目がいい」だけでなく、築城当時の技術と美意識を知る手がかりとなります。

個人所有から公共管理への移行がきちんとなされてきたこと

犬山城は長らく成瀬家による個人所有でしたが、保存修理などの負担が大きいため、2004年に「犬山城白帝文庫」(現在は公益財団法人)へ寄付され、公共の管理体制が整えられたことも、城を長く良い状態で残すうえで重要な要素です。

犬山城はいつ国宝に指定されたのかを確認

犬山城の天守が国宝に指定されたのは、以下の二段階があります。

昭和10年(1935年)5月13日:当時の「国宝保存法」によって、旧国宝(現在でいうところの重要文化財にあたるもの)として指定されました。

昭和27年(1952年)3月29日:法律が「文化財保護法」に改正されたのち、改めて国宝として指定されました。

築城年と戦国時代からの歴史的歩み

犬山城は、日本の戦国時代に築かれ、いろいろな城主の手によって守られ、変化しながら今に残ってきました。

犬山城は 天文6年(1537年) に、織田信康(織田信長の叔父)によって、木之下城(以前の城)から場所を移して築城されたといわれています。

築かれた場所は木曽川のそばの小高い山で、中山道や木曽街道といった交通の通り道も近く、戦略的にもとても良い場所でした。

その後、天正10年(1582年)などの時期を経て、小牧・長久手合戦(1584年)など戦乱の中で城主が変わったり、戦いに巻き込まれたりしました。

江戸時代になると、成瀬氏が城主を長くつとめ、天守(お城の中心の塔)の形にも改修が加えられて現在の外観に近づいていきます。

明治時代には廃藩置県で城としての機能は終わり、一部の施設が解体されたり損傷を受けたりしますが、その後修復され、現在まで残ってきました。

▼現在の所有者について詳しくは以下の記事をご覧ください!

犬山城は誰が建てた?意外な築城者の正体と城主の現在の所有状況まとめ

天守の構造と保存状態が評価されたポイント

犬山城の天守は、「作り」「使われてきたものの状態」「修復・管理」の面で、歴史的建築物として高く評価されています。以下がその主なポイントです。

構造面でのポイント

天守は 三重四階(外から見ると三層、内部は四階)で、さらに 地下二階 を持っていること。建物の規模や階数の構成が珍しく、天守としての存在感があります。

屋根は本瓦葺きで、屋根の形や分岐部分(唐破風などの装飾的屋根の出っ張り)がある設計で、美しさと技術的な特色があります。

窓の形や配置、梁・柱など木の部分の構造が、戦国・江戸時代の建築技術をよく残していること。たとえば、火灯窓(かとうまど)など装飾のある窓があることが挙げられます。

天守台の石垣は「野面積み」(石をほぼそのままの形で積む方式)という技法で、石を加工しすぎず自然な形のまま用いており、江戸時代以前の建築方法がそのまま見える部分。

保存状態・管理のポイント

外観・内部ともに、江戸時代以降、大きな改造や再建があまりされず、築いた当時またはそれに近い姿を比較的よく保ってきたこと。

昭和〜平成にかけて、耐震性の調査や修復工事が行われており、地震や風雨に耐えうるよう構造補強がなされていること。

建材(木材・瓦など)の保存管理がよく、腐食や劣化が進んだ部分は適切に手が入れられているため、安全性・見た目の両方で信頼できる状態が維持されていること。

保存管理の計画が行政や専門家によってしっかり作られており、天守だけでなく城跡の景観や周りの環境との調和も考慮されていること。

国宝に指定された4つの城との比較で見る犬山城の特徴

以下の表で、姫路・松本・彦根・松江・犬山の主な「天守構造」「築年」「高さ」「築造様式・状態の特徴」を比べてみます。

| 城名 | 天守構造(重・階・地下など) | 築造時期 | 天守の高さ・規模 | 主な特徴・他城との違い(保存状態・様式など) |

|---|---|---|---|---|

| 姫路城 | 5重6階 + 地下1階 | 慶長14年(1609年)築 | 約 31.5m | 白漆喰の壁、連立式天守(複数の天守や櫓がつながっている構造)が非常に見応えがある。非常に規模が大きく、保存修理も丁寧。 |

| 松本城 | 5重6階 | 元和元年頃/江戸初期(1600年代初め) | 約 25.25m | 「烏城(からすじょう)」と呼ばれる黒い外観。建てられた時期が他の城と比べて江戸初期で、構造の豪華さ・城郭の広がりでも人気。地盤が柔らかく傾き等の課題もあったが、長い間修復され保たれてきている。 |

| 彦根城 | 3重3階 + 地下1階 | 慶長11年(1606年) | 約 15.53m | 比較的小ぶりだが美しいデザイン。馬屋など城の周辺施設も古来の雰囲気をよく残している。城下町との調和も良い。 |

| 松江城 | 構造類似(複数の重・階を持つ天守) | 国宝になったのは近年(2015年) | 約 22.4m | 長い間国宝ではなかったが、保存状態・歴史的価値が見直されて国宝指定された。規模・装飾面で他城と似た要素を持つ。 |

| 犬山城 | 3重4階 + 地下2階 | 天文6年(1537年)か慶長6年(1601年)築造説あり/望楼部(上の階)は元和時代の改修あり | 約 18.16m | 国宝5城の中でも築造年代がかなり古い/改修を受けつつも外観・構造が元の形に近く残っている/唯一「個人所有」だった城(2004年まで)という点でも他と異なる。景観や立地が川沿いの小高い丘という自然を活かした位置。 |

▼岐阜城・名古屋城との比較について詳しくは以下の記事をご覧ください!

犬山城と岐阜城、どっちがおすすめ?歴史・景観・アクセスを徹底比較!

犬山城と名古屋城どっちが観光におすすめ?アクセス・混雑・歴史・グルメで比較!

犬山城が国宝の理由を深掘り|文化価値と体験の魅力

犬山城は単なる歴史的建造物ではなく、茶道や地域文化とも深く結びついています。

訪れる人に「文化体験」としての価値を提供し続けている点も国宝指定の理由です。

- 国宝犬山城を支える保存活動と地域の取り組み

- よくある質問と答え

国宝犬山城を支える保存活動と地域の取り組み

犬山城は、市民・行政・専門家など多くの人たちが協力して、建物や城跡を守り、次の人たちにつなげていく活動をしています。以下が主な保存・地域活動です。

犬山城保存活用計画の策定

国宝の天守と史跡(城跡)をどう守り、どう人を呼び込みながら活かすかを見通した「保存活用計画」が、文化庁や専門家の意見を入れてつくられています。具体的には、保存管理、防災、使い方、整備、運営の体制などが方針として整理されています。

石垣の実態調査

石垣(城内の石でできた壁・坂道)のひび割れや崩れがないか、どんな石を使っているかを調べる「三次元測量(3Dで形を測る)」などを行い、「石垣カルテ」を作ること。これによって、どの部分を修理すればいいか・どのように直せばいいかがわかります。

樹木の管理(伐採・剪定)と眺望を守る活動

城跡や城郭内の木が大きく育ちすぎて、石垣が見えにくくなったり、天守の見た目や眺めが損なわれたりする場所があります。それを防ぐために、影響ある木を伐ったり枝を切ったりする管理作業が定期的に実施されています。

市民団体による保存・復元活動:城もり会など

「城もり会(犬山城跡整備復元を盛り上げる会)」という市民団体があって、城跡整備・復元をみんなで盛り上げようという活動をしています。子どもからお年寄りまで、地域の人々が参加し、犬山城の価値を高めるための意見交換やイベントなどを行っています。

城下町・景観を守るまちづくり

城だけでなく、城の周りの町並み・通り・商店なども含めて、「昔からの風景」を保つ活動があります。道路整備や看板のデザイン制限、建物の色や形など町全体の景観(見た目)を守るルールづくりなどが行われています。これによって、犬山城を訪れる人に“昔の城下町”の雰囲気が感じられる場所が保たれています。

情報発信・教育・参加型の取り組み

保存だけでなく、犬山城について知ってもらうための取り組みも活発です。子どもたちが城を掃除したり、磨いたりするなど体験を通じて城を好きになる活動、「犬山歴史文化ぷらっとフォーラム」といった市民や大学、団体を交えたワークショップ、意見交換の場が設けられています。

よくある質問と答え

- 開城時間と休業日はいつですか?

-

午前9時から午後5時まで開いており、入場は午後4時30分までです。休業日は毎年12月29日~31日です。

- 入場料はいくらですか?

-

大人(高校生以上)は550円、小・中学生は110円です。団体(人数が多いグループ)だと割引があります。

- 駐車場はありますか?料金はどのくらいですか?

-

あります。普通車でおよそ300円/1時間の市営の駐車場があります。

まとめ 犬山城が国宝の理由

ここまでの内容を簡単にまとめると、犬山城が国宝に選ばれた背景は「古さ」や「保存状態の良さ」だけじゃなく、その土地の文化や人々の努力が大きく関わっていることが見えてきます。

初めて足を運んだとき、急な階段を上るたびに戦国時代の空気がまだ残っているように感じて、ただの観光地じゃないんだと強く印象に残りました。

とくにポイントを絞ると以下の通りです。

- 日本最古クラスの木造天守が戦国時代から残り続けていること

- 大きな改造を受けず、当時の姿をそのまま残していること

- 木曽川を望む立地や望楼型天守など構造的な価値が高いこと

- 成瀬家や地域の人々による保存の努力が長く続いてきたこと

- 国宝5城の中でも「個人所有」から公共へと移行した特別な経緯があること

こうして見てみると、犬山城が国宝に指定された理由は単純ではなく、多くの要素が積み重なっているのがわかります。もし「なぜ国宝なのか」と気になって訪れる方がいたら、ただ写真を撮るだけでなく、石垣の積み方や木の梁、天守からの眺めに目を向けるとさらに楽しめると思います。私自身も現地で風を受けながら木曽川を見下ろしたとき、「この景色を昔の人も見ていたのか」と思うと胸が熱くなりました。

犬山城の国宝理由は、歴史の重みをただ伝えるだけでなく、今も人々が関わり続ける生きた文化財であることにあります。次に訪れるときには、その背景を少し思い出しながら歩いてみると、旅の満足度もぐっと深まるはずです。

参照元